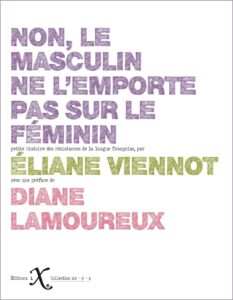

Bien qu’elles soient parfois confidentielles, les œuvres où « s’affirme le désir lesbien » depuis 1900 existent dans la littérature française. Pourtant, jusqu’à présent, personne n’avait encore produit de réelle étude sur le sujet et encore moins rassemblé ces textes pour en proposer une analyse fine et complète. C’est ce que se sont proposées de faire les auteurices d’Écrire à l’encre violette, Aurore Turbiau, Alex Lachkar, Camille Islert, Manon Berthier et Alexandre Antolin. En confrontant ces différents écrits, les auteurices permettent de comprendre l’élaboration de nouvelles esthétiques et éthiques amoureuses. Nous nous sommes longuement entretenu·es avec les auteurices.

Commençons par le commencement : c’est quoi une œuvre lesbienne ?

Bonne question, à laquelle on a préféré donner, dans Écrire à l’encre violette, une réponse non figée : il y a plein de manières différentes de définir ce qu’est une œuvre lesbienne, toutes sont à la fois convenables, selon ce qu’on veut dire, et insuffisantes si l’on veut dresser un tableau général.

Typiquement, pour les milieux féministes ou queer que nous fréquentons aujourd’hui, le critère biographique apparaît parfois comme une (fausse) évidence : est lesbienne une œuvre écrite par une lesbienne. Oui, mais cette définition se heurte très vite à ses limites : que fait-on de celles qui ont vécu avec des hommes dans un contexte qui n’imaginait de toute façon pas d’autre modèle social que celui du couple hétérosexuel ? Que fait-on des écrivaines dont on ne sait rien ? De celles pour qui le vécu lesbien est attesté sans pour autant qu’elles soient à proprement parler lesbiennes ? Comment démêle-t-on les vécus pour savoir qui est quoi, à quel moment, et est-ce que ces enquêtes ont véritablement un sens quand on connaît l’imbrication des histoires, l’injonction au silence, les multiples impossibilités, mais aussi les travers de cette tendance à vouloir toujours rapprocher les écrits de femmes de leur personnalité et de leur biographie ? Que fait-on de celles, très nombreuses, qui refusent l’étiquette « lesbienne » alors qu’elles parlent bien, dans leurs œuvres, d’amour lesbien ? Que fait-on des autrices qui sont connues comme vivant avec des femmes, mais dont les œuvres n’abordent jamais la question du lesbianisme ? Ce critère biographique ne suffit pas.

Dans les milieux universitaires, que nous côtoyons aussi, en tant qu’enseignant·es et chercheur·ses, le critère qui prend immédiatement le premier rang est au contraire thématique : serait lesbienne, selon ce critère, toute œuvre qui évoquerait le sujet du lesbianisme. Dans ce cas – et on l’entend souvent – Baudelaire, Louÿs, Proust, sont des auteurs d’œuvres lesbiennes ; selon l’intention de recherche que l’on place derrière et la manière dont on circonscrit l’objet d’étude, cela peut se défendre – tant qu’on ne fait pas l’impasse sur ce que ce corpus peut révéler de fétichisation.

D’autres critères ont été élaborés par des chercheuses, au fil des études littéraires qui ont pu être menées sur le sujet du lesbianisme depuis quelques décennies : une œuvre lesbienne peut être une œuvre qui cherche à déconstruire radicalement les schémas hétéronormés des modes narratifs majoritaires des grands genre littéraires ; ou bien, une œuvre lesbienne peut être une œuvre qui déconstruit le langage de telle manière qu’elle tâche d’en détruire les catégories de genre ; ou bien, elle peut être une œuvre qui, pour une raison ou une autre, intègre les canons ou la pop culture lesbiennes sans que son auteurice ait forcément explicitement souhaité l’y intégrer…

Ces critères très différents les uns des autres, ayant trait à des questions de biographie, de thématique, de narration, de réception, de linguistique, entrent en collision parfois ; il est impossible d’en choisir un seul et de s’y tenir comme à la définition de ce que LA littérature lesbienne devrait être.

Dans Écrire à l’encre violette, on a globalement tâché de manipuler cet ensemble de questions, en montrant dans la mesure du possible comment ces critères de définition s’articulaient les uns aux autres, ou comment selon les cas, certains étaient pertinents, d’autres moins. Selon les époques, les courants, les auteurices, les enjeux posés d’une écriture, il faut pouvoir faire preuve de souplesse.

Ce qui est certain en revanche, c’est qu’on a choisi de placer le mot lesbienne dans le titre, et qu’au cours de l’ouvrage, quand il faut désigner globalement l’objet dont on traite, on parle de littérature « lesbienne ». En réalité, l’objet est très vaste, mais le mot qui a du sens d’une manière globale, et que l’on souhaitait revendiquer comme un mot puissant et fondateur dans la culture (française en l’occurrence), c’est le mot lesbien, parce qu’il serait plus grave de participer à l’invisibilisation de ce terme en tournant autour du pot que de lesbianiser des œuvres qui peut-être ne demandaient pas à l’être.

Pourquoi l’encre violette ?

Le violet est devenu couleur symbolique du lesbianisme pour plusieurs raisons, et est encore associé à diverses références.

Chez Sappho, les deux couleurs principales sont le vert – clorotera, un vert d’herbe desséchée, en gros – et le violet – porphureos, une sorte de violet/pourpre – qu’elle associe à la parure féminine. Sappho est dite pourvue de « tresses violettes » par les vers d’Alcée notamment.

Beaucoup plus tard, le violet – et la violette, la fleur – devient une couleur absolument centrale chez Renée Vivien, à la fois parce qu’elle renvoie à Sappho, donc, mais aussi parce qu’elle est homonyme du nom de son amie d’enfance décédée, Violet Shillito. Son œuvre est intégralement peuplée de cette image qui y tient une valeur mystique, ses ex libris représentent des violettes, et Renée Vivien écrivait presque toujours ses lettres en violet.

Dans l’entre-deux-guerre, le violet commence à devenir un signe de reconnaissance entre lesbiennes. Après-guerre, il y a évidemment le prénom même de Violette Leduc. Et puis, avec Monique Wittig, on trouve la formule qui donne son nom à notre ouvrage, dans une publication du Torchon brûle : « Par milliers les signes se pressent, écrits à l’encre violette, marqués par l’amour infaillible, j//écris ce livre à la couleur de la lavender menace, le corps immense de m/a Sappho, tout couché entre les lignes ». Bref, le violet, c’est un vrai réseau de signification pour le saphisme, et écrire à l’encre violette, c’est une belle manière de dire « écrire lesbien ».

Dans quelle mesure cet ouvrage était-il nécessaire ?

La raison principale, la plus évidente a priori, c’était le sentiment du manque, à plusieurs endroits. Un manque pour les lecteurices curieuses de connaître l’histoire littéraire lesbienne d’une part, un manque d’outil pour les étudiant·es, enseignant·es et pour les chercheureuses qui s’intéressaient à ces questions, de l’autre. D’où l’idée d’un ouvrage à la fois accessible et le plus précis possible, qui pour certain·es pose des jalons généraux, pour d’autres ouvre des pistes de réflexions, et pour d’autres encore propose simplement des lectures, ou les trois à la fois.

Nos positions d’enseignant·es et de chercheureuses ont donc tout de même été un point de départ, autant que nos divers parcours personnels. Il y a l’idée de pouvoir répondre aux demandes d’étudiantes qui cherchent « un livre de synthèse sur l’histoire de la littérature lesbienne, celle de pouvoir donner des idées d’œuvres et des départs d’analyse aux enseignant·es. Pour la recherche plus précisément, il y aussi la volonté de contribuer à poser un champ d’étude, certes pluriel et poreux, mais somme toute cohérent et qui mérite d’être interrogé comme tel.

En fait, il existe une vaste bibliographie sur la littérature lesbienne, y compris sur la littérature lesbienne française, mais elle est très essentiellement anglophone. En France, vous pouviez trouver beaucoup d’éléments aussi : des articles, des revues, des mémoires de plus en plus souvent, des anthologies – mais des livres de synthèse, non. Il y avait donc un enjeu ici, celui de proposer un socle qui permettrait une connaissance de base (un socle et pas le socle : l’idée c’est aussi que d’autres poursuivent, complètent, contredisent, précisent, en fait, c’est que le champ s’ouvre) et qui poserait « littérature lesbienne » à la fois comme un réservoir d’oeuvres pour les intéressé·es et comme un objet scientifique qui puisse être mobilisé, tout en évitant de le limiter de manière rigide ou de l’essentialiser.

Nous étions par ailleurs très conscient·es du fait que le travail que nous cherchions à accomplir n’aurait pas été possible sans les décennies d’efforts bénévoles et souvent peu visibles des militant·es, lecteurices et chercheureuses indépendant·es qui se sont dévoué·es à la conservation et à la mise en valeur des archives sur lesquelles nous nous appuyons aujourd’hui. La plupart des oeuvres que nous connaissons aujourd’hui, a fortiori celles qui ont été republiées, ont été préservées par une mémoire militante hors des lieux institutionnels. Nous nous sommes efforcé·es de mettre en lumière ces liens dans l’ouvrage lui-même ; le lancement du livre au bar féministe et lesbien La Mutinerie à Paris était une autre façon de signaler son ancrage dans un cadre culturel et politique plus large, tout comme le fait de s’inscrire dans une filiation visible, en confiant la préface à Suzette Robichon et la postface à Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, dont le soutien et les conseils ont été particulièrement importants dans la réalisation de ce travail.

Pourquoi avoir fait le choix d’un découpage chronologique (si l’on exclut le chapitre sur les ouvrages de SF, fantastique ou de fantasy…) ?

En réalité, ce découpage chronologique recoupe des enjeux formels : le genre de la poésie est décisif dans l’affirmation des premières voix lesbiennes autour de 1900, et continue d’avoir une importance remarquable dans l’entre-deux-guerres, avec les romans et les journaux. Le roman autobiographique prend son envol dans les années 1940-1960, la décennie 1970 se partage entre tendance aux récits fragmentés et à la prose poétique d’une part, récits plus traditionnels d’autre part.

Les différents moments nous sont en fait souvent dictés par l’histoire générale, qui contribue à modifier en profondeur la société française, et avec elle les modes de pensée et d’expression littéraires. La Première Guerre mondiale est un point d’arrêt à la période qu’on a appelé Belle Époque, et ouvre aussi une nouvelle aire pour l’histoire des femmes qui est ensuite rudement coupée par la Seconde Guerre mondiale, qui laisse en suspens la production littéraire, et a fortiori le discours lesbien. L’après-guerre est marquée par un retour arrière idéologique sur plusieurs points pour les femmes, mais est aussi aussi le grand moment de l’engagement littéraire, ce qui a un impact sur les écrits lesbiens, puis les années années 70 sont une période d’ébullition féministe et littéraire, les années 90 d’émergence de la pop culture moderne. Notre époque a été marquée quant à elle par les débats sur le mariage pour tou·tes ou sur la filiation… ces périodes sont aussi des marqueurs pour l’élargissement progressif d’un corpus qui, en 1900, est encore presque exclusivement blanc et issu de classes aisées. Dans les années 30, on voit apparaître des autrices de milieux plus divers, et des genres plus populaires sont investis, idem dans les années 50. Le champ de l’édition demeure en revanche excluant pour les autrices de textes lesbiens racisées jusque très tardivement. On y devine l’histoire d’un paysage excluant et d’une construction très polarisée du champ littéraire, qui distribue soigneusement littératures populaires et littératures savantes sur la carte du prestige.

Bref, c’est une chronologie qui essaie de suivre au mieux les grands bouleversements sociaux, littéraires et politiques, bouleversements qui parfois suivent l’ordre d’avancée générale, parfois s’en écarte et propose une marche spécifiques aux mouvements féministes et lesbiens. Évidemment, couper c’est toujours un peu artificiel, il y autant de continuation et d’évolutions lentes que de ruptures, et dans ce choix, il y aussi une raison toute bête : cela nous a permis de travailler chacun·e sur les périodes que nous connaissions le mieux.

Justement, est-ce que tous les genres littéraires sont représentés ?

En termes de genres littéraires représentés comme pour certain·es auteurices ou textes, nous avons dû faire des choix, contraint·es tant par une question de longueur que par nos compétences et connaissances respectives, et parfois par l’observation des publications (au début de siècle, par exemple, certains genres comme le théâtre sont particulièrement excluants pour les femmes, et les textes publiés accessibles se font dès lors plus rares), puisque nous avons limité le corpus aux ouvrages publiés.

Il y a donc des formes que nous avons peu voire très peu traitées, avec regret bien sûr, mais parce qu’il fallait commencer quelque part, et que leur faire une place secondaire sans avoir la place d’en considérer correctement les enjeux n’était pas non plus une bonne solution : nous avons très peu évoqué le théâtre, la chanson, la BD, la littérature jeunesse, qui engageaient à des considérations passionnantes en terme de public visé, de réception, de plateformes de diffusion, mais qui ouvraient donc aussi d’autres questions que nous n’avions pas la place de traiter. C’est à regret, de même qu’on aurait aimé pouvoir travailler davantage sur les écrits intimes, la correspondance, les textes retrouvés dans les tiroirs, toute cette littérature, pas toujours publiée, qui parle autrement de ce qu’est la littérature. Mais c’était un choix de raison par rapport à l’ampleur de la tâche.

Nous nous sommes donc fixé un cadre, comme nous le notons en introduction et le développons plus implicitement au cours de l’ouvrage ; au sein de celui-ci, nous avons tâché de rendre compte de la diversité des genres littéraires mobilisés par les écrivain·es : on a parlé de poésie, d’essais, de romans, de fragments, de nouvelles, d’écrits dits « intimes ». Ces textes se positionnent diversement par rapport au champ littéraire de leur époque, appartenant parfois à des genres prestigieux , voire à des avant-gardes, d’autres s’inscrivent dans des registres plus populaires ; les modes d’écriture diffèrent alors, comme les contextes de diffusion et de lecture. On nous a fait part du regret qu’il ne soit pas fait plus de place aux romans policiers et aux romances, deux genres littéraires qui ont été particulièrement importants dans l’histoire de la littérature lesbienne française.

Le chapitre consacré aux littératures de l’imaginaire fait office, au sein de l’ensemble de l’ouvrage, de preuve. Prendre un angle « générique » pour aborder l’histoire de la littérature lesbienne, c’est-à-dire ici choisir de s’intéresser exclusivement à l’histoire des récits de science-fiction, fantasy et fantastique lesbiens au cours des XXe-XXIe siècles, révèle énormément d’éléments riches de sens sur l’histoire de la littérature lesbienne qu’une lecture strictement chronologique tend à effacer ou à aplanir. C’était un pari, d’autant plus que ce chapitre-là était considérablement moins « balisé » que les autres : tou·tes, nous disposions de ressources, de recherches qui nous avaient précédé·es, de revues, sur lesquelles nous appuyer pour avancer notre synthèse – sauf pour l’imaginaire ! On a pu constater, au fil de lectures et d’entretiens, que cette part-là de la littérature lesbienne était beaucoup moins documentée, beaucoup moins citée dans les « grandes » revues, que d’autres aspects (les policiers et les romances, justement, sont d’une manière générale bien mieux traitées !). Il a fallu faire un travail d’investigation poussé, contacter de multiples éditeurices et libraires, vérifier les informations réunies et les pistes formulées en hypothèse auprès des militant·es et des archivistes. Mais le résultat est là : il existe une longue histoire de la SFFF lesbienne en France, qui remonte aux années 1920. Prendre cet angle était un pari, qui s’est révélé productif, puisque c’est une histoire qui n’avait jamais encore été écrite qui est publiée là, dans Écrire à l’encre violette. Elle fait sens, aussi, par rapport au déroulement chronologique illustré par les autres chapitres de l’ouvrage : on voit bien comment elle appartient elle aussi, par exemple, à l’histoire imbriquée des littératures féministes et lesbiennes – on le voit même peut-être mieux par le prisme de la SFFF, que par un prisme général, si vous comparez par exemple les chapitres qui portent sur les années 1970. Maintenant, il faut accomplir le même travail à partir d’autres généalogies ou d’autres genres littéraires : cela formera des recherches passionnantes, et comme ça a été le cas pour nous, cela donnera très certainement lieu à des découvertes inattendues.

Nous espérons réellement que le travail amorcé avec Écrire à l’encre violette soit poursuivi dans d’autres directions. Exhumer ces corpus prend beaucoup de temps et de ressources. On n’a pas souhaité prétendre pouvoir s’improviser spécialistes de tout, et on n’avait pas non plus le luxe de pouvoir écrire une encyclopédie comptant d’autres auteurices. Pour les genres littéraires à proprement parler, comme pour les domaines d’étude que nous avons cités plus haut, l’enjeu était aussi précisément pour nous de montrer qu’il y avait tant à dire, qu’il fallait des spécialistes, des recherches à foison, précises, rigoureuses.

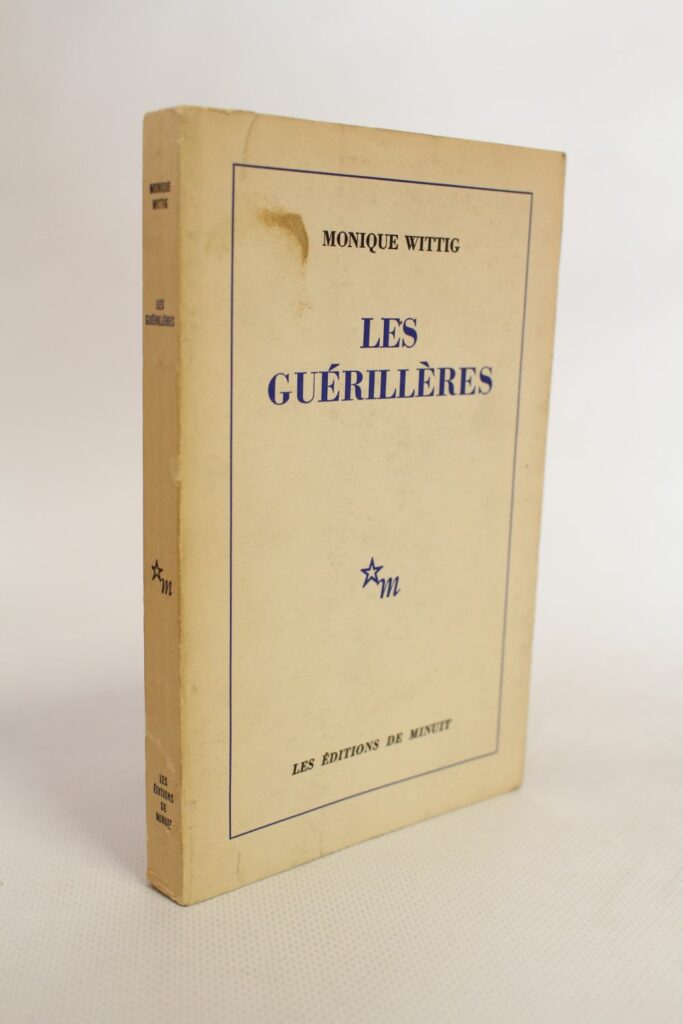

Pourquoi peut-on dire qu’il y a un avant et un après Wittig dans l’histoire de la littérature lesbienne ?

On peut le dire… sans doute, mais c’est quand même un peu discutable !

Monique Wittig a fait partie des auteurs (au masculin, selon son souhait) dont l’œuvre a eu le plus de retentissement, elle fait aussi partie de celles qui ont le plus ouvertement revendiqué une position publique de lesbiennes. Publier Les Guérillères en 1969, soit avant le mouvement de libération des femmes français, puis surtout un ouvrage carrément intitulé Le Corps lesbien, en 1973, donc encore presque au début du MLF, et dans une maison d’édition aussi prestigieuse que celle des Éditions de Minuit, c’était audacieux et ça a marqué les esprits. Par la suite, le travail théorique et politique mené par Monique Wittig pour valoriser le rôle du lesbianisme au sein des luttes féministes, a été essentiel : elle est devenue, dans des proportions qu’elle n’avait d’ailleurs pas forcément souhaitées, une figure centrale, respectée, idolâtrée, mais âprement critiquée aussi parfois, du lesbianisme. En même temps, il ne faut pas oublier que lors des années qui suivent Le Corps lesbien, elle commence à perdre un peu de son prestige dans le champ littéraire ; elle déménage aux États-Unis notamment pour fuir un contexte français dans l’ensemble hostile à ses idées, qui la confronte parfois très violemment. Virgile, non, publiée en 1985, son avant-dernière œuvre de fiction publiée, a rencontré très peu d’écho ; Le Voyage sans fin, joué pendant un mois au prestigieux théâtre Renaud Barrault, n’a quant à lui, sous forme de texte, connu qu’une diffusion très limitée en raison du fait qu’il a été publié par la revue littéraire lesbienne Vlasta, fondée par Suzette Robichon, Sylvie Bompis et Michèle Causse – géniale mais modeste dans ses tirages comme dans sa diffusion. Par ailleurs, et c’est un point assez essentiel à comprendre, Wittig s’est clairement opposée à une survalorisation de l’idée même de littérature lesbienne. Elle affirme que le risque de l’étiquette et de l’essentialisation est très grand, que le sujet social menace trop d’effacer le travail littéraire – et c’est une forme d’universel qu’elle vise plutôt, même et surtout en tant que lesbienne.

Aujourd’hui, on entend de nouveau beaucoup parler de Monique Wittig : mais il faut garder en tête que ce succès massif est très récent, et qu’il doit énormément au travail de mise en valeur de son œuvre que mènent un assez petit nombre de personnes convaincues de longue date de la place majeure que doit occuper Monique Wittig dans l’histoire de la littérature, l’association des Ami·es de Monique Wittig en particulier. En ce sens, Monique Wittig ré-émerge aujourd’hui comme une figure fédératrice de la littérature lesbienne : si l’on cite si souvent son nom, c’est aussi parce qu’il permet, au-delà de son œuvre propre et en tant que symbole, d’en faire apparaître une quantité d’autres qui méritent autant que le sien de trouver leur place dans la culture générale.

Donc, un avant/après Monique Wittig : oui à l’époque, parce qu’elle impose (avec d’autres) le sujet lesbien dans l’espace public avec une force qui n’avait pas vraiment eu de précédent, oui aujourd’hui de nouveau, parce que son assez soudaine redécouverte (par le grand public et par le milieu universitaire français) provoque un nouveau bouleversement du paysage littéraire.

Cela étant dit, nous avons tâché tout au long d’Écrire à l’encre violette de montrer qu’il y avait bien toute une histoire de la littérature lesbienne française à connaître : une histoire qui court au moins sur plus d’un siècle, qui prend de très multiples formes et répond à une foule d’enjeux très différents les uns des autres.

L’histoire des littératures lesbiennes françaises est très loin de ne s’articuler que sur la figure de Monique Wittig : elle occupe un moment particulièrement fort de redéfinition des enjeux de l’écriture, mais elle avait été précédée par bien d’autres autrices absolument majeures, et celles qui suivent, qu’elles se revendiquent ou non, d’ailleurs, de sa lecture, continuent de faire évoluer l’histoire de la littérature lesbienne.

Si l’on devait faire un état des lieux des littératures lesbiennes aujourd’hui, quelles en seraient les caractéristiques ?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’y a pas plus de livres lesbiens publiés aujourd’hui qu’il y a 20, 30 ou 50 ans ! Simplement, on les voit plus, ce qui est notamment dû au rôle crucial joué par les réseaux sociaux, mais aussi par une nouvelle génération de libraires, très engagé·es, qui mettent les littératures minoritaires de plus en plus souvent en avant.

Les ouvrages publiés en ce début de XXIe siècle sont d’une certaine façon dans la continuité de ceux qui les ont précédés, avec un goût prononcé pour des narrations très structurées. Les écrivain·es accordent une place importante à ce qu’on appelle en sociologie les « carrières lesbiennes » : comment devient-on lesbienne, quels obstacles doivent être affrontés, pourquoi est-ce que les lieux en non-mixité sont si importants pour se construire une identité lesbienne ? Autant de questions cruciales qui sous-tendent une bonne partie de la production contemporaine.

Mais on observe également un regain de politisation des ouvrages et de leurs auteurices, notamment à cause des trois grandes lois qui ont compté pour les personnes LGBTI : le PACS, le Mariage pour tou·tes, et l’ouverture de la PMA. Les romans s’emparent assez souvent de ces sujets.

Il y a aussi une influence grandissante des études et théories queers : les écrivain·es de littérature générale s’extraient de plus en plus de la binarité de genre, avec un peu de retard sur la littérature SFFF. Bien que certains topoï soient toujours présents (comme le corps de l’amante perçu comme miroir de son propre corps), les ouvrages nous offrent des représentations plus diversifiées des corps lesbiens.

Et puis il y a le rôle joué par l’intersectionnalité, un concept dont plusieurs auteurices contemporain·es s’emparent aujourd’hui de façon plus ou moins consciente : Nina Bouraoui, Fatima Daas, Tal Piterbraut-Merx, Jo Güstin, Agnès Vannouvong, Souad Labbize, Karima Ouaghenim. Qu’il s’agisse de fictions, d’autofictions, d’autobiographies ou de poésie, iels nous offrent des ouvrages qui sont certes lesbiens, mais qui possèdent aussi tout un ensemble de références culturelles qu’on n’avait jusque-là pas l’habitude de voir dans la littérature lesbienne française – ou alors qu’on trouvait, mais avec un regard le plus souvent extérieur et blanc, parfois à son tour fétichisant. Sans les réduire à ça, il est important de noter qu’il s’agit là d’une évolution importante.

Écrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours , d’Aurore Turbiau, Alex Lachkar, Camille Islert, Manon Berthier et Alexandre Antolin, préface de Suzette Robichon, postface de Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, Le Cavalier bleu, « Convergences »

Les illustrations de cet article : ici