Connue et reconnue au sein des institutions d’art et de cinéma aux États-Unis, Barbara Hammer est cependant moins relayée sur le territoire européen. Bien que la Cinémathèque Française lui ait consacré un cycle lors de sa rétrospective « Libérations sexuelles, révolutions visuelles » en 2019, la cinéaste lesbienne est souvent reléguée aux oubliettes de l’histoire de l’art et du cinéma.

Née en 1939 en Californie, Barbara Hammer est élevée dans une famille américaine à la sortie de la Grande Dépression ; coupons, rations et privation font son quotidien. Sa première introduction au monde du cinéma, elle le tient de sa grand-mère, cuisinière à l’occasion pour les ‘stars’ de l’époque à Hollywood. Sa mère rêve alors intimement d’en faire une petite actrice prodige, à l’instar de Shirley Temple. Mais Barbara a besoin d’autre chose. Quand elle regarde sa grand-mère peindre des toiles et faire de la céramique à ses heures perdues, elle se dit que le mieux dans la vie, c’est encore de faire ce qu’on a envie. Même si ce n’est pas considérer comme utile à la société, même si ça veut dire jouir de son existence en ne faisant ‘rien’. « Travailler, c’était juste un moyen de gagner de l’argent. Moi, je voulais juste être comme ma grand-mère »*.

Crédit : Barbara Hammer par Mickalene Thomas (Vanity Fair)

Crédit : Barbara Hammer par Mickalene Thomas (Vanity Fair)

Finalement, elle se tourne vers la psychologie et la littérature. C’est à l’UCLA qu’elle rencontre Clayton, un jeune homme avec qui elle s’acoquine vite et qui au bout de quelques mois la demande en mariage. Sa réponse : « D’accord mais seulement si tu m’emmènes faire le tour du monde avec ta moto ». Barbara passe donc plusieurs mois à camper sur le bord des routes entre l’Europe et Hong-Kong, en passant part l’Iran, l’Afghanistan, l’Inde et le Japon avant de finalement revenir à Los Angeles. Par la suite, Clayton et elle se construisent une maison à San Francisco. Jusqu’ici tout va bien, la vie est douce, dans la fin des années 1960 où tout lui semble encore possible, loin du middle-class lifestyle qu’elle avait toujours fuit. Seulement voilà, la vie de couple marié la fait très vite déchanter et pour contrer la morosité qui s’installe, elle prend des cours de peinture. Elle renoue avec ses affinités pour les arts plastiques ; son nouveau dada, c’est la caméra. Elle gagne même le premier prix lors d’un festival de court-métrage avec son film Shizy (1968). L’artiste comprend que ce nouvel instrument peut lui permettre de s’exprimer mieux que n’importe quel autre format.

Barbara Hammer finit par quitter son mari et prend le chemin de Berkeley. À présent, plus rien ne peut la retenir. Là-bas, elle se noue d’amitié avec des groupes de femmes qui participe à la montée de la libération féministe des années 1970. L’une des participantes se revendique lesbienne. À ce moment-là, c’est la révélation : « Je n’avais jamais eu de sentiments lesbiens conscients jusqu’ici mais tout m’a semblé remonter à la surface à partir de là. J’étais avide de les mettre en pratique. »

Crédit: Barbara Hammer – ‘Aphrodite’s Birth’ (Hornby Island 1972)

Lesbian sight and touch : caresser avec les yeux

La vie à Berkeley lui réussit aussi bien sur le plan artistique que sur le plan personnel. Au tournant des années 1970, la réalisatrice a déjà filmé une quinzaine de courts et sa vie change radicalement. Plus rien n’est comme avant et les féministes lesbiennes qu’elle rencontre l’inspirent et la fascinent. Leur capacité à se créer une vie par elles, pour elles et entre elles est enivrante. Le lesbianisme lui ouvre les portes d’un monde nouveau, fait de sensations uniques et d’explorations qui se traduiront dans son travail filmique. Là où le cinéma narratif s’emploie à rendre une histoire cohérente et organique, le cinéma expérimental est avant tout un cinéma axé sur les sensations provoquées par les images. Très influencée par le travail de la réalisatrice expérimentale Maya Deren, Hammer se lance dans un film en 16mm empreint de militantisme. Dans I was/ I am (1973), elle questionne son rapport à la féminité imposée ainsi qu’à l’identité lesbienne qu’elle découvre. Devenue férue de moto, Hammer s’est désormais construite une image de bikeuse assumée, l’ancrant ainsi dans une masculinité qu’elle revendique. Dans ce film, elle parvient à faire ressentir ce parcours qui l’a fait passé de femme hétérosexuelle à lesbienne : affublée d’une tiare de princesse, elle se transforme en « gouine vêtue de cuir ». I was / I am témoigne donc d’une perception décisive du corps conçu comme entité visiblement lesbienne.

Se profile alors un changement absolu, sans retour en arrière possible : « La première fois que j’ai fais l’amour avec une femme, ma vision toute entière du monde a changé. De toucher ces corps là, similaires au mien… tous mes sens étaient en alerte. En plus des plaisirs sensuels, mes interactions sociales ont totalement changées. J’étais complètement traversée par l’énergie et les rêves de cette révolution féministe».

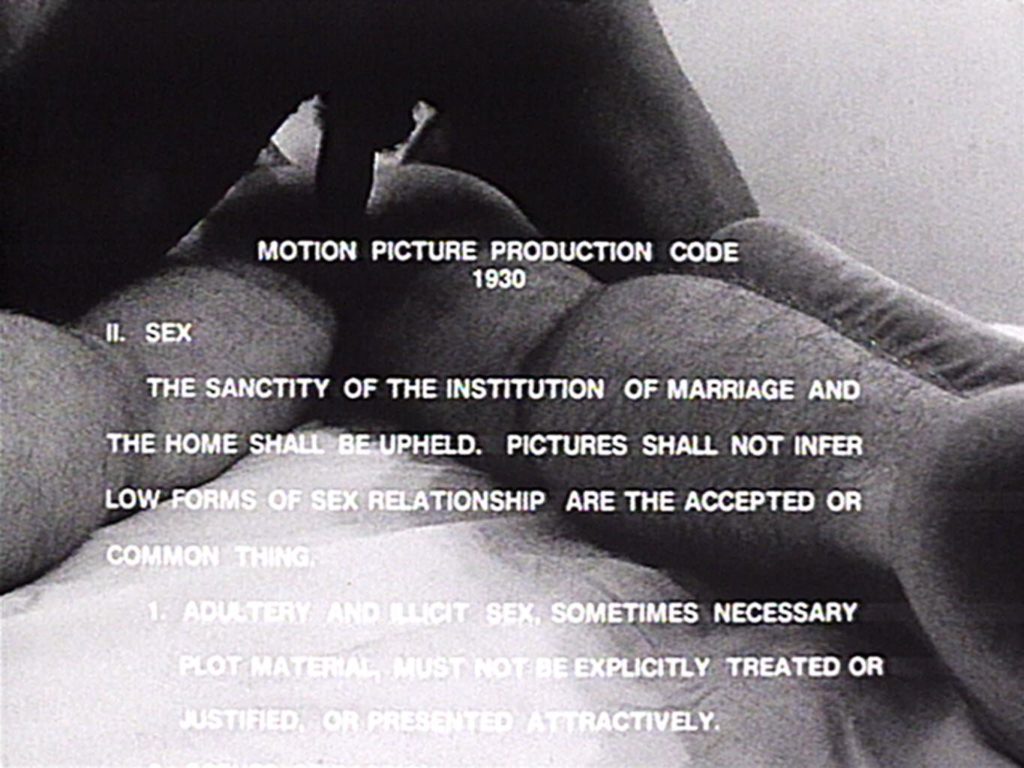

Dans ce tissu de rencontres, d’amies (qui deviennent parfois des amantes) et de militantes, la jeune cinéaste de maintenant 30 ans se sent tenue par la motivation de créer de nouvelles images, de garder la trace de ses corps mouvants, de leur laisser la possibilité de se déployer sur pellicule. Lors d’un week-end, elle organise une sortie en campagne et y filme un groupe de femmes qu’elle dirige pour la première fois en tant que réalisatrice. Les femmes nues s’embrassent, se touchent les cheveux, arrachent des fleurs, marchent dans les feuilles… Mais ces rushes trop bucoliques ne plaisent pas à Hammer qui les trouve ennuyeux. Elle finit par en couper une grande partie et elle ne conservera que deux petites minutes auxquelles elle monte une autre pellicule, décisive celle-ci. En effet, elle choisit de s’y mettre en scène avec son amante de l’époque. « J’ai demandé à mon amie Cris de nous filmer Poe et moi en train de mimer un acte sexuel ». Hammer met cependant un point d’honneur à ne pas créer un effet ‘documentarisant’, en immisçant la caméra dans une intimité réelle. Elle veut absolument éviter toute complaisance avec la pornographie, industrie alors en plein essor et devenue un véritable marché cinématographique. Le résultat final deviendra ce qu’on peut considérer être le tout premier film expérimental lesbien. Il s’intitule Dyketactics et c’est un très beau bébé. Un ovni certes, mais un très beau bébé quand même.

Truffé d’images en surimpressions poétiques et sensibles, Dyketactics trace la voie d’une nouvelle façon d’éveiller les possibilités synesthésiques au cinéma (c’est-à-dire qui fait travailler les sens du-de la spectateur.rice) en s’attachant au sujet lesbien. Cependant, ce n’est pas forcément une entreprise évidente. Là où les hommes bénéficiaient d’une multitude d’exemples à suivre concernant leur conception esthétique du cinéma, Hammer se sent comme une étrangère face à sa propre histoire : « L’absence de ‘mères visuelles’ pour une créatrice d’images comme moi représente un vide à combler […] Étant donné qu’il n’existait pas de traces ou de références sur une réalisatrice lesbienne qui m’aurait permis d’étudier sa vie et son parcours, je me suis mise à étudier ma propre vie. J’ai donc tenté de remédier à cette disette historique pour les lesbiennes du 21ème siècle ». Le début d’une prise de conscience salvatrice.

Plaider « un contenu radical pour un format radical ».

Jusqu’en 1979, l’artiste dévoue alors sa carrière à une naissance d’elle-même et à enregistrer autant que possible cette sensibilité lesbienne. Non pas une ‘sensibilité’ au sens mièvre du terme, mais plutôt au sens d’identification à une réalité qui est intrinsèque à l’existence lesbienne. Un peu moins d’une dizaine de films verront les jours pendant cette période durant laquelle Hammer met en place un véritable protocole de restitution de son monde à l’écran. Dans Superdyke (1975), elle filme un groupe d’amies comme si elles se préparaient pour une marche tout en les dépeignant à la façon d’héroïnes de comics. De façon très amusante mais signifiante, on retrouve ici la thématique de la transformation avec ce clin d’oeil à la cabine téléphonique de Superman (Clark Kent y entre pour se changer en héros) qu’elle rebaptise « closet ». On y entre hétéro et on en ressort super gouine.

Pour Superdyke meets Madam X et Women I Love (1976), Hammer documente la vie de couple, le temps qui passe ou trace un historique de ses amies et amantes, dans une célébration de ses amours libre et touchante. Barbara Hammer considère que sa plus forte contribution au monde des images réside dans son intention de filmer la sexualité sans la mettre en scène dans un voyeurisme malaisant.

Dans Multiple Orgasm (1976), la masturbation devient une invitation à l’exploration ; Hammer alterne des plans d’une vulve filmée frontalement avec des images de visage exprimant clairement son plaisir. Elle y superpose des plans de rochers et de morceaux de ciel, pour activer la teneur palpable de son sujet. Les superpositions créent une nouvelle signification à l’écran: ce n’est pas juste un clitoris entrain d’être branlé, c’est avant tout un surface qui bouge, vit et respire et dont la matérialité crève presque la surface filmique.

Durant les années 1980, Barbara Hammer fait face à la reconnaissance grandissante de son travail en tant que vidéaste et cinéaste et ce partout à travers les Etats-Unis mais aussi sur le continent européen. Sa pratique évolue en un syncrétisme qui dépasse la simple définition de cinéma. Ses expérimentations la pousse par exemple à filmer la réaction du public durant ses projections (Audience, 1982), à critiquer la notion de tourisme de masse (Parisian Blinds, 1984) ou encore à relire des évènements historiques au travers du point de vue lesbien (SNOW JOB: THE MEDIA HYSTERIA OF AIDS, 1986, The History of the wold according to a lesbian, 1988).

Dans la lignée de ses représentations du lesbianisme, Barbara Hammer perçoit la nécessité de raconter une histoire qui n’a pas été écrite. C’est plus tard, entre 1992 et 2000, qu’elle se penche sur sa trilogie The Invisible Histories, composée des trois films les plus longs de sa carrière (oscillant entre 50 et 70 minutes). Nitrate Kisses, Tender Fictions (1995) et History Lessons (2000) déclament sous une forme plus documentaire le lien entre l’autobiographique et le communautaire, entre soi et les autres, entre ce que l’on est et les personnes qui nous font. De chaque volet de cette trilogie ressort des histoires invisibles (notamment le sujet des couples gays et lesbiens âgés dans Nitrate Kisses), qu’on narre peu mais qui resurgissent ici dans un fracas émotionnel fulgurant.

La notion d’identité et le sujet lesbien accompagnent désormais Hammer et ne la quitteront plus. Sa recherche effrénée de représentation se prolonge dans un très bel hommage qu’elle rend en 2006 à l’artiste et photographe française Claude Cahun. Lover Other met en lumière la relation passée sous silence dans l’histoire de l’art qu’entretenait Cahun avec l’illustratrice Marcel Moore. Ici encore, Hammer nous explique que la trace historique ne peut se faire que si les artistes lesbiennes cherchent et valorisent leurs prédécesseures. Le travail de mémoire ne s’arrête pas juste dans l’action de capturer des images au moment où elles se déroulent. Il s’étend dans la préservation, le refus de invisibilisation et donc dans notre volonté à enregistrer, conserver et chérir nos productions, aussi minimes nous semblent-elles. « Ce sont la communauté lesbienne, les féministes, les femmes qui m’ont offert la reconnaissance, les encouragements et la force de continuer à faire des films. Ma récompense, c’est ça, c’est cette communication qui existe entre nous ».

Le cinéma de Hammer se résume à une (re)création constante de l’identité, qui passe par la mémoire et par l’accès à cet héritage. Qui écrit l’histoire des lesbiennes ? Qui s’en empare et qui s’y retrouve? « Être lesbienne, c’est être invisible jusqu’à ce que quelqu’un s’identifie en ces termes ‘je suis lesbienne’ » nous dit-elle. Le miracle de l’auto-détermination ne peut se faire que s’il passe par l’exemple, par l’image en miroir et par un sentiment accru d’appartenance. Dans un acte politique qui mêle le discours critique et la caméra, se cristallise finalement la question que n’a cessé de poser Barbara Hammer jusqu’à sa mort en 2019 : comment ne pas être dépossédée de son histoire ? La réponse est simple : parler de soi, c’est offrir à d’autres lesbiennes une chance d’enfin parler d’elles-mêmes.

*toutes les citations sont extraites de l’autobiographie « Hammer! Making Movies out of Sex and Life » parue en 2010 chez The Feminist Press, NYC. Traduites par l’auteure.