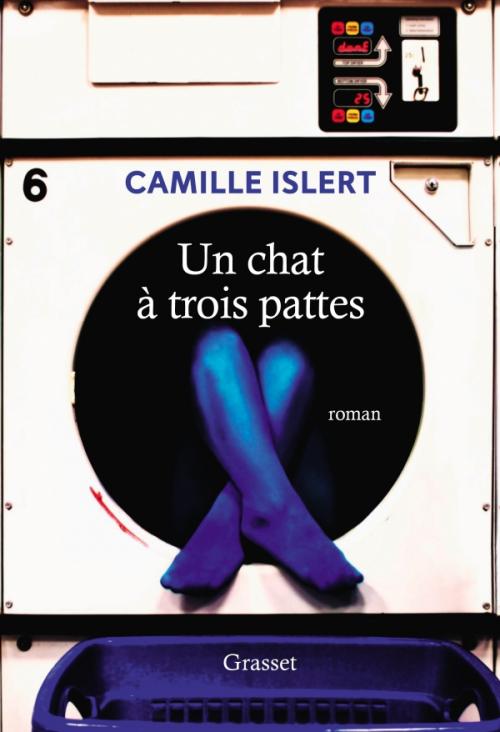

Camille Islert est agrégée de lettres modernes et chercheuse en littérature française à l’université de Paris-Est Créteil. Elle vient de publier aux éditions Grasset son premier roman, Un Chat à trois pattes. On y découvre le personnage d’Eva, parfaite anti-héroïne d’aujourd’hui, cocasse et maladroite à l’instar de son chat à qui il manque un patte. Alors que sa mère vit ses derniers moments, Eva réalise qu’elle ne la connaissait pas. Elle se lance dans une investigation à l’aide d’un dossier retrouvé dans l’appartement de la mourante. Alors qu’elle retrace l’histoire de sa mère, Eva se remémore son propre parcours, fait de râtés et d’échecs. Un Chat à trois pattes est un roman brillant et incisif qui se laisse dévorer d’une traite. Nous avons rencontrer l’autrice, Camille Islert, pour en savoir plus.

Salut Camille, déjà pour commencer, félicitations, c’est vraiment un chouette premier roman ! Ma première question porte sur l’idée de transmission, puisque c’est un thème central dans le roman et je me demandais pourquoi est-ce qu’il était important pour toi d’aborder cette question d’une transmission qui n’a pas vraiment lieu.

Effectivement, ça parle presque autant voire plus d’une transmission qui se fait mal. En tout cas, la part de la transmission qui devrait être positive ne marche pas très bien. Et la transmission négative, celle du silence et des traumatismes se fait très très bien. J’avais envie de parler de ça parce que j’ai l’impression que c’est un peu un poncif de la littérature les relations mère-fille et j’avais envie de le prendre à rebours. Ici la transmission est faite par la fille qui va essayer de trouver un truc à prendre de force parce qu’on ne lui a pas donné et qui va un peu se casser les dents dessus. Elle ne va pas vraiment y arriver et on a des pistes de réflexions qui ne sont pas vraiment abouties, elle ne trouve pas vraiment de réponse. C’est aussi important de dire que la transmission, c’est aussi des questions sans réponse plus que des choses établies très claires et transmises de façon limpide.

On a une vision assez pessimiste de la famille nucléaire dans ton roman. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?

Je crois que ce n’est pas une mauvaise chose dans l’ensemble de montrer des représentations de famille nucléaire qui ne marche pas. Je pense que c’est une instance à laquelle il est important de s’attaquer un peu en rappelant que c’est un réservoir de violences et de silences et je trouvais intéressant d’aller fouiner là-dedans. J’ai l’impression que ce n’est pas une vision entièrement négative non plus parce que le personnage d’Eva, le personnage principal passe son temps à rejouer les choses qu’elle rejette. Quand on est en révolte complète contre le modèle familial, est-ce que ce n’est pas finalement fonctionner avec ? J’ai une vision de la famille nucléaire comme un truc un peu gluant, qui colle un peu à la peau et dont on aimerait bien pouvoir se décrocher. Je trouvais ça intéressant de parler de toute façon de choses imparfaites, de parents imparfaits, d’enfants imparfaits, de famille qui fonctionne mal mais qui sont pas parfaitement dégueulasses non plus. J’avais envie de parler de la famille nucléaire normale entre guillemets, en tout cas classique, dans laquelle beaucoup de choses se passent mal sans que ce soit pour autant absolument l’enfer. Je ne voulais pas non plus représenter un truc exemplaire de famille atroce, j’avais envie de montrer que même dans une famille classique, il y a des choses autorisées, qui se transmettent et qui sont quand même un peu pourries à la racine.

Tu parlais de choses gluante et collante, je trouve qu’il y a quelque chose qui colle à la peau du personnage d’Eva, c’est la question du désir. Est-ce que tu peux revenir sur l’omniprésence de la question du désir dans le roman ?

C’est ce qui file a fortiori la construction d’Eva mais c’est aussi ce qu’elle va chercher chez sa mère. J’avais envie de m’arrêter sur cette question qui me semble fondamentale dans la construction de beaucoup de femmes. C’est une construction qui se fait assez difficilement. Il y a une espèce de nécessité de se construire au travers du désir lorsqu’on est une femme qu’on arrive pas trop à évacuer. Contrairement à ce qu’on pourrait penser dans un imaginaire très misogyne qui dit que le désir féminin existe dans une moindre mesure, dans la mesure où les femmes sont ramenées à être des objets de désir, se construire avec le désir comme quelque chose de pensé et de positif, c’est une question qui se pose tout particulièrement. J’avais envie de parler au travers d’Eva de cette difficulté à se trouver dans un désir qui est encore extrêmement construit de l’extérieur pour les femmes, en tout cas.

Eva est un personnage bisexuel et la représentation de la bisexualité est encore assez rare dans la littérature…

C’est effectivement assez rare pour plusieurs raisons. Déjà parce qu’il y a beaucoup d’intrigues qui vont se centrer autour d’une histoire d’amour souvent exclusive et ça interdit le fait d’expliciter, de rendre explicite le fait que le personnage soit bisexuel la plupart du temps. Pour Eva j’aimais bien l’idée de retracer un peu son parcours du début à la fin pour traiter cette question et en même temps sans la fermer totalement. Parmi les corrections, il y a eu un moment où elle affirmait qu’elle était bisexuelle et j’ai préféré l’enlever, j’aime le fait qu’il reste un flou là-dessus : matériellement parlant c’est assez évident et en même temps elle ne se définit jamais comme telle. On ne sait pas comment elle va se déclarer dans la suite de l’intrigue qui s’arrête à un moment où elle n’est pas très sûre d’elle et toujours en construction.

Je trouvais intéressant de donner une représentation à une fluidité sexuelle qu’on connaît assez peu dans la littérature française en tout cas, alors qu’elle est devenue évidente dans plein de littératures étrangères. J’avais envie que ce ne soit absolument pas une question. Je ne demande pas aux lecteur·trices que ce soit validé, questionné. C’est là, point. J’avais envie de donner une représentation de vécus bisexuels qui se vivent très concrètement et matériellement au quotidien avant d’être pensé, théorisé, mis en avant. J’avais envie que ce soit simple, que ce soit là et qu’on en fasse un peu ce qu’on veut.

J’aime explorer tout ce qui est de l’ordre de l’impudeur. Que ce soit sur des choses très graves, des choses qui se disent pas ou sur des choses ridicules et honteuses.

Où est-ce que tu puises ton inspiration ? D’où te vient l’envie d’aborder les thèmes centraux dans le roman ?

Même si ce n’est pas du tout une autobiographie ni même un autofiction, il y a une partie des thèmes abordés qui me tiennent à coeur personnellement, à commencer par la question de la transmission en rapport avec l’héritage de la déportation et de la Shoah et de la question de la judéité. Je pense que je ne me serais pas autorisée à en parler si ce n’était pas une question personnelle, pour le coup.

La question du désir et de la sexualité me tenait aussi à coeur personnellement parce que je trouve assez peu de récits qui me parlent vraiment. J’avais envie d’écrire quelque chose de l’ordre d’une construction de femme qui soit un peu au ras du sol. Ni qui soit exemplaire du point de vue masculin qu’on connaît depuis des siècles, ni qui soit complètement exemplaire dans une espèce de révolte individuelle parce que je ne crois pas que le salut des luttes se trouve dans la révolte individuelle.

J’avais envie de parler d’un personnage qui soit simple, pas minable mais quand même un peu médiocre. J’aime bien embrasser la médiocrité. J’aime bien l’idée qu’on soit tous et toutes un peu médiocres et que l’endroit de rassemblement se trouve là, dans la médiocrité. Je trouve qu’on manque de récit avec des héroïnes ou des anti-héroïnes où les choses sont abordées de manière simple, le plus ras du sol possible. On est jamais totalement soi-même, on est jamais une identité, les choses sont très éclatées. On fait plein de petites choses un peu honteuses et minables et ça, j’adore en parler. J’aime explorer tout ce qui est de l’ordre de l’impudeur. Que ce soit de l’impudeur sur les choses très graves, sur les choses qui se disent pas ou des choses absolument ridicules et honteuses.

Dans les représentations des femmes que l’on a aujourd’hui, il y a encore plein d’endroits qu’on ne va pas explorer de cette intimité un peu honteuse.

Je me demandais dans quelle mesure ton travail de chercheuse en littérature et ta connaissance de la littérature influencent ton rapport à l’écriture…

Heureusement, je travaille principalement sur la poésie et ça me sauve un peu. Quand j’essaie de produire de la poésie, j’ai un rapport extrêmement compliqué parce qu’extrêmement complexé avec une espèce de second degré permanent sur ce que je suis en train de faire dont j’ai du mal à me détacher. La grande complexité par rapport au roman, c’est maintenant, dans cette phase où je me dis « T’as écrit ce truc-là, comment tu vas faire pour en parler ? » Sans avoir un rapport de chercheuse sur mon propre texte et aller chercher des intentions que je n’avais même pas en écrivant. La difficulté, c’est de ne pas aller analyser ce qu’on a fait a posteriori, c’est intéressant dans une certaine mesure mais il y a un endroit où c’est un petit peu absurde.

Dans l’écriture en tout cas, il y a le côté un peu envahissant de la littérature mais je l’ai vécu dans le côté chouette pour ce qui est de ce premier roman. Les références que j’avais en tête, c’était des références que j’avais envie de subvertir. Depuis la Beat Generation, il y a une omniprésence de personnage de héros masculin qu’on connait tous·tes, de héros un peu minable que tout le monde trouve absolument formidable et qu’on se paie depuis des années. Mais il n’y a pas beaucoup de roman dont l’héroïne est un peu minable ou en tout cas pas incroyable. J’étais un peu en manque de ce côté un peu drôle du personnage féminin.

Dans le roman on assiste à une forme d’éducation à la littérature féministe par le personnage d’Amanda, la libraire. La question de la fréquentation d’oeuvres fondatrices pour les mouvements militants féministes et queer est assez présente. Quelles seraient les œuvres que tu donnerais à lire, toi ?

Pour un certain nombre, c’est les mêmes [à savoir Foucault, Bourdieu, Butler, Angela Davis, Delphy, bel hooks, Wittig, dans le roman, p. 78 ndlr]. Mais je ne donnerais pas Histoire de la sexualité en premier… Je partage évidemment les lectures de bel hooks, d’Angela Davis ou de Wittig. Il y a quand même des lectures qui, même si aujourd’hui on peut avoir des reculs ou des rejets vis-à-vis d’eux, sont des ouvrages fondateurs. La lecture de King Kong Theorie a été hyper marquante pour moi, par exemple, même si maintenant j’ai plus de distance sur certains endroits du texte. Je trouvais ça rigolo de rappeler au travers du personnage d’Eva que parfois on n’arrive pas à les lire ces ouvrages et ce n’est pas grave. Parfois la formation féministe se fait de manière détournée parce qu’on bute dessus. Ça marche bien aussi, de discuter de ce qu’on a lu et de pas avoir cet espèce d’attente hyper inhibante d’un ensemble de lecture absolument indispensable pour comprendre les luttes.

Ce sont aussi des œuvres que l’on connaît par rapport au récit qu’il peut y avoir autour…

C’est vrai pour les livres de théorie féministe et queer mais c’est vrai pour tous les livres en fait. On passe beaucoup de notre temps dans la vie à faire semblant d’avoir lu des livres et c’est pas grave du tout, et je suis la première à le faire, y compris avec des œuvres du XIXe [période sur laquelle travaille Camille Islert, ndlr]. À force de s’habituer à en parler, personne ne voit plus qu’on les a lus ou pas.