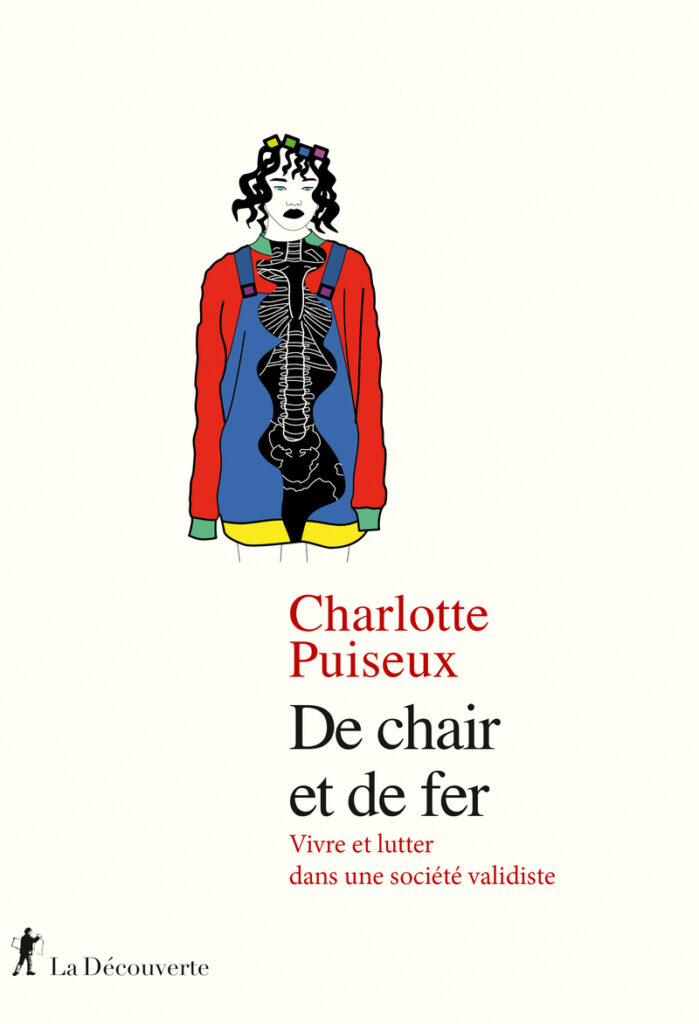

Charlotte Puiseux est l’autrice de De chair et de fer (éditions La Découverte, août 2022). Philosophe et psychologue, elle milite dans les milieux anticapitaliste, féministe et queer/crip, et est notamment membre du collectif Les Dévalideuses.

Matergouinité : Tu écris dans ton livre : « Nous sommes fières d’être de mauvais parents ». Ça nous fait penser à un texte qu’on a écrit « Enterrons la “bonne” mère, pour une matergouinité non respectable ». Qui y a-t-il de commun, selon toi, entre la maternité version queer et la maternité des personnes handicapées ? Comment ces luttes s’imbriquent, se répondent et se nourrissent ?

Charlotte Puiseux : C’était important pour moi de parler de la maternité car c’est un sujet qui me concerne (j’ai un enfant de 6 ans) et que le validisme (système d’oppression vécu par les personnes handicapées) a eu un fort impact sur mon vécu de cette maternité. Je commençais à entendre autour de moi, notamment dans les milieux féministes / queer, qu’il y avait une nécessité à se réapproprier ces questions, de sortir aussi de l’idée d’une maternité qui ne serait qu’aliénation des personnes qui enfantent. Mais aussi une nécessite de s’interroger sur ce que cela veut dire pour nous « faire famille » et comment on voulait élever nos enfants. Je me sentais clairement appartenir à cette communauté car, en tant que personne handicapée, ma grossesse n’a pas du tout été bien perçue socialement et j’ai dû faire face à un certain nombre de préjugés. La société ne nous considère pas comme étant capable de s’occuper de nos enfants car elle nous perçoit comme des êtres dépendants. Et donc des êtres qui ne sont pas capables de s’occuper d’un tiers, et encore plus quand la personne handicapée est identifiée comme une femme puisque les femmes restent, dans nos sociétés patriarcales, les principales pourvoyeuses de soins aux enfants.

Elle nous considère comme des êtres inférieurs, voire néfastes – ce qui a provoqué la stérilisation de beaucoup de personnes handicapées. Face à tant de violences, je pense qu’il est inutile (même non souhaitable) de chercher à correspondre aux normes parentales de la société validiste, hétéro, cis, blanche, capitaliste… et qu’il est vital pour nos communautés de proposer d’autres modèles. C’est ce que j’essaie de faire, très modestement car le sujet mériterait beaucoup plus, dans mon livre.

M : Handiparentalités et parentalités queers ont en commun d’être des parentalités scrutées, surveillées voire refusées. Quelle stratégie de lutte peut-on mettre en place ?

C.P : Il est indispensable de collectiviser nos histoires et de les raconter, sous quelque forme que ce soit. Une des stratégies du validisme (comme dans d’autres systèmes de domination) est de nous faire croire que nos vécus sont individuels, ce qui fait reposer la responsabilité des obstacles et des échecs rencontrés sur nous, sur nos personnes, sur nos corps. En faisant le lien entre tous ces parcours communs, on comprend qu’il s’agit d’un système qui touche toutes les personnes visées par cette domination et que le responsable de nos situations n’est personne d’autre que le système lui-même ! Nous (personnes handicapées et queer) ne sommes pas de mauvaises personnes au sens le plus éthique du terme, et nous ne sommes donc pas de mauvais parents. Si nous pouvons revendiquer ce statut, c’est dans un processus de retournement du stigmate ; c’est-à-dire que oui, nous assumons ne pas rentrer dans les normes de la parentalité telles que la société veut nous les imposer mais ces normes sont-elles vraiment la garantie du bonheur de nos enfants ? Bien sûr que non !

M : Qu’est-ce que le queer t’a apporté dans ton militantisme antivalidiste ?

C.P : Le queer m’a énormément apporté et je me suis toujours sentie proche de cette pensée. Il m’a d’abord permis de déconstruire l’hétéronormativité car, comme toutes les personnes de nos sociétés occidentales contemporaines, j’avais grandi dans l’idée que c’était la voie « naturelle » à suivre. Grâce au queer, j’ai compris qu’il s’agissait d’une construction sociale et que donc tout pouvait être déconstruit pour être reconstruit autrement. Et dans la suite du queer, j’ai découvert le crip qui est un mouvement de personnes handicapées queer. Le crip est le sujet central de ma thèse dans laquelle j’ai travaillé sur l’idée que le handicap et la validité (tout comme le féminin et le masculin, ou l’hétérosexualité et l’homosexualité) sont des identités socialement construites.

M : Au-delà des questions de visibilité et de représentation, qu’aimerais-tu qu’il soit mis en place ?

C.P : En ce qui concerne l’accompagnement des personnes handicapées dans leur grossesse, il faut plus de personnel soignant formé et bienveillant. Mais l’après grossesse est aussi compliquée.

En janvier 2021, à la suite d’un combat de longue date mené notamment par l’association Handiparentalité, la notion « d’aide à la parentalité » pour les personnes handicapées a enfin vu légalement le jour. Avant cette date, c’était tout simplement un vide juridique ; c’est-à-dire qu’en tant que personne handicapée, vous ne pouviez pas demander d’aide (technique ou humaine) pour vous accompagner dans votre parentalité. Aujourd’hui, si cette notion existe, c’est encore loin d’être le paradis et il y a beaucoup à faire pour l’améliorer ! Pour un parent qui vit seulE avec un enfant entre 3 et 7 ans, par exemple, l’aide s’élève à 675 euros par mois, soit environ 6 -7 heures par mois. Inutile de dire que pour une personne ayant besoin d’aide dans tous les gestes de la vie quotidienne comme moi, c’est largement insuffisant. L’aide à la parentalité est actuellement versée sous forme d’enveloppe budgétaire et non évaluée au cas par cas comme l’est le versant aide humaine de la prestation de compensation du handicap (qui permet d’avoir des aides humaines pour s’occuper de soi dans tous les gestes de la vie quotidienne). Sans compter qu’il faut déjà être bénéficiaire de cette prestation de compensation du handicap pour avoir l’aide à la parentalité, ce qui n’est pas le cas de toutes les personnes handicapées.

M : Tu évoques le fait de réinventer collectivement la parentalité, de « repenser une prise en charge communautaire », qu’est-ce que tu entends par là ?

Un des problèmes majeurs à mon sens, c’est que dans la parentalité (mais dans la vie en général aussi), la dépendance est fustigée, et cette dépendance apparaît comme l’apanage du handicap. La personne handicapée est par définition dépendante dans l’imaginaire collectif, ce qui la pousse en marge et fait d’elle un rebut, justifiant qu’elle n’est pas à avoir accès au statut de parent. En revanche, tout ce qui est mis en place pour les personnes valides (notamment pour qu’elles retournent au plus vite travailler) n’est pas perçu comme de la dépendance. Ainsi, les parents valides ne sont pas présentés comme « dépendants » des crèches ou des assistantes maternelles (ou si c’est le cas, c’est sous une forme positive ou la dépendance n’est pas une caractéristique intrinsèque des parents mais une condition pour qu’illes redeviennent de bonnes personnes travaillant et consommant). La collectivisation des soins des enfants est donc possible mais à certaines conditions : que les parents servent la société capitaliste. Pour le reste, que ce soit l’accompagnement à la parentalité des personnes handicapées mais aussi la prise en compte du bien-être des parents perçuEs comme valides (et notamment des personnes enfantant et souffrant de post-partum ou de charge mentale), c’est une autre histoire ! Je pense donc que nos vécus de personnes handi et/ou queer peuvent largement aider à repenser une parentalité bénéfique pour l’ensemble de la société. De chair et de fer